![]() 『福祉と自治の再生を』から転載・コンパス21刊行委員会発行

『福祉と自治の再生を』から転載・コンパス21刊行委員会発行

-自治体から福祉の再生を-

「障害者」の市民権を認める自治体行政を

社会福祉基礎構造改革・・・制度の実践的課題について

福岡県脊髄損傷者連合会 織田晋平

はじめに

社会福祉基礎構造改革(以下改革という)の一貫として、2003年4月からこれまでの「措置制度」から一部、「支援費制度」という福祉サービスの仕組みに移行する。

変更される福祉サービスは、①居宅者の生活支援としてのホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、ガイドヘルプサービス、グループホーム(知的障害)と、②施設サービスとしての更正施設(生活、職業訓練)、授産施設(通所、入所などで職業訓練)、身体障害者療護施設(常時介護の必要な人、治療・養護などを行う)、③知的障害者支援として、通勤寮・国立コロニーなどの事業が移行する。

制度移行の目的は、「利用者が必要に応じて、サービスを契約・購入し(対等な関係での自己選択と決定)、自立した生活支援する制度に」という。しかし、支援費(サービスの内容と量=時間)の決定は、市町村の申請窓口で申請し決定されるという。その決定内容を持ってサービス事業者と契約する仕組みである。果たして、謳い文句のように申請窓口で「対等に自己選択・決定が保障されるのかである。要は、生活支援内容を窓口で、つまり、「市町村が認めたら」決定されるという仕組みは、手続きを変形しただけで、措置制度と何ら変わらない運用に見えてくる。果たして、新制度は利用者に「市民生活」復権させうるものなのか、以下、検証する。

一、利用者(「障害」をもつ当事者)の課題

利用者は、申請の際に必要なサービスを利用するために、例えば、支援内容である、「身体介護・家事援助・移動介護・日常生活支援」などについて、自らの「ケアプラン(一日の支援プラン・1ケ月分の支援プラン)」を立て(準備)、申請窓口の担当者に対して、具体的に支援内容と時間設定について「説明(要求)」しなければなりません。場合によっては、担当者と意見の相違が出て、決定までに何度か交渉すことになるかもしれません。

しかし、多くの「障害」者は、これまで日常的「介護」の殆どを家族に依存してきた経緯があるので、客観的に自分に必要な「介護内容」を説明する経験を持っていない。つまり、サービス利用者として主体的に制度や福祉資源・関係機関を対象化し、有効に利用し権利を行使していく、資質や自立するための生活設計に関するセルフアセスメントやケアマネジメントなどのケアプラン作成について希薄である。その意味では、介護保険以上に問題が続出すると思える。

例えば、日本には「人に迷惑を掛けてはいけない。迷惑を掛けることは恥じである。」や障害をもつ利用者も「貴方のできることできないこと」を聞かれると、深層心理として(プライドのためか)、何とかできる。一寸の介助があればできる。工夫すればできる。などといい。本当は「できない」ことでもできるように説明してしまう傾向にある。何故なら、「障害」者と言われる立場は、普通の一般の市民生活者と区別され、市民より1~2ランクしたの格付けと見なし、弱者と呼称して、「施しを受ける側・慈悲を受ける側・常に助けられる側・かわいそうな立場の人・殺される側」などのイメージが付きまとう。それは、「障害」をもたない人も、もつ人もマイナスイメージをもつている証左である。このマイナスイメージは、社会的なすスティグマ(烙印)として、区別から差別化へ知らぬ間に進むことに注意すべきである。つまり、弱者の対極に強者(この表現の仕方は本意でないが・・)ある。

「強者」は、身体に何ら問題がないのか?否、健康時があるからこそ「生・病・老・死」が問題であり、健康願望という多数者の価値観が教条化されトラウマとなっている。全てのもの作りや住環境の交通機関などのシステムもまた消費者としての最大公約数としての「需要=利益」という多数者の価値観故である。つまり、多数者の価値観を前提とした「強者」であり、それらに「あぐらをかいている存在」との理解をしなければならない。

その意味では、政治家や行政職員・官僚が、「弱者・救済・対策・更正・保護」などの「言葉=概念」を使用すること事態が御上意識の表れであって、言葉で「ノーマライゼイション・共生社会」などと、いってもこころもとない。

実際の制度利用において、「障害」をもつ生活者とは何か。「障害」どのように考えるか、捉えるのかは、当事者においても自己実現の過程において、その説明能力としての軸足として重要である。

二.身体機能偏重の要介護評価チェック項目

介護保障(補償)制度が、国家公務員、地方公務員法・労働者災害補償保険法・自動車事故対策センター・生活保護法などにある。制度は、家族介護や他人介護を受ける場合と二通りの現金給付制度である。この制度は、概ね、最重度要介護・常時介護・随時介護の三段階に介護要度が区分され認定される。問題なのは、介護認定に重要な基準(評価)が、従来の障害等級認定する身体機能(体幹機能)の損傷・欠損を重点にした、医学的・生理学的な所見を重んじていることである。

例題として下記は、自動車事故対策センターの重度後遺障害診断書の一部に「日常生活動作」として、要介護度の評価としてのチェック項目(表1参照)である。

【表1】

重度後遺障害診断書(脊髄損傷者用)

| ① 日 常 生 活 動 作 |

食事 | □全介助を要する □自助用具使用により可能 □自立 □その他( ) |

| 排泄 | □全介助を要する □手伝ってもらえれば可能 □自立 □その他( ) |

|

| 体移動 (ベッドから車イスへの移動) |

□全介助を要する □手伝ってもらえれば可能 □自立 □その他( ) |

|

| 衣服着脱 | □全介助を要する □手伝ってもらえれば可能 □自立 □その他( ) |

|

| 整容動作 (歯磨き 洗顔 洗髪など) |

□全介助を要する □手伝ってもらえれば可能 □自立 □その他( ) |

このチェック項目で、常時・随時介護の内容・時間(量)を評価するのである。勿論、身体機能(体幹機能・手・腕・足・脚などの整形外科による具体的な所見の表記があるが)の状態を書く、診断面が大半を占めている。

事故対策センターの介護料支給基準は労災法に準じて作成されていると聞く。前述した幾つかの制度も概ね、要介護度を評価するチェック事項、視点は同様に心身の機能重点である(20~30年変わらず使用されている)。

問題なのは、利用者は、上記の診断書に疑問もなく、説明されるままに医師の書くままに提出し、本来なら「常時介護の認定」を受けるべき人が「随時介護(常時の半分の額)」と認定されている。このように利用者の「説明能力」如何では、支援費制度においても多々起き、必要な「支援」が受けられない人がでると懸念される。

《食事》の項では、自分で食べられるか否か、自助具を使うかどうかと単純である。食料の調達・調理・配膳・後片付けなどの介助の表記はない。《体移動》についても、ベッドから車イスの乗り移りのみで、寝返り(体位交換=褥瘡の予防のため不可欠)表記がない。《移動介助》は家屋の状態、バリアフリー化の如何によって、介護の質も量も変わる。屋外での生活行動を全く想定していない。また、入浴介護も表記するところはない。《排泄・排尿》に関する介護実態は多様である。その現実を理解していない人が書いたもとしか考えられないのである。介護は本質的には、介護状態から非介護状態、そして介護状態という連続性をもつ「仕事」である。よって、介護労働の連続性、介護者の「拘束時間」の必要度の評価が軸であり、非介護(自立-仮にいう)の時間の前後に要介護が不可欠な要件としてあることに注意しなければ、要介護度は評価できないといえる。行政・医療側の「視点・発想」の転換は急務である。

障害に関する国際的な考え方、捉え方は、WHO(国際保険機構)のICIDH(国際障害分類)では、①心身機能・構造、②活動(個人が行う生活行動)、③参加(社会的活動)という三点の視点から環境因子や個人因子を客観的に捉えて、生活活動や社会参加を拒む、社会的な障壁、阻害要因を明らかにし、条件付けや支援策をマネジメントする(生活者としての立場の強化)という捉え方である。わが国の場合は、行政・専門化といわれる福祉関係者においても大きく立ち遅れていると思える。

利用者も「依存的」体質から脱却し、自己責任が求められている時代であることを自覚すべきである。

三、自治体の課題

今回の「改革」で生活支援サービスとして、従来の身体介護・家事援助などに加えて・移動介護・日常生活支援が行われることは生活の範囲が拡大されると期待する。けれども、支援費支給決定がどのようなシステムで行われるのかが危惧される。

当初、厚生労働省は介護保険と同じくケアアセスメント・ケアマネジメントを導入の方向で試作し、特に高齢者と障害者の生活支援に係る内容の相違点を考慮し、当事者(障害者)の参画を推進した、障害者ケアマネジメント従事者養成研修を実施してきましたが、最近の支援費制度の説明会では導入しないということである。つまり、市町村がケアマネジメントするということになる。従来の行政措置時代(御上が認定)のように流されないか危惧する。利用者は、担当者と「対等」な立場で、説明(要求)できるかである。

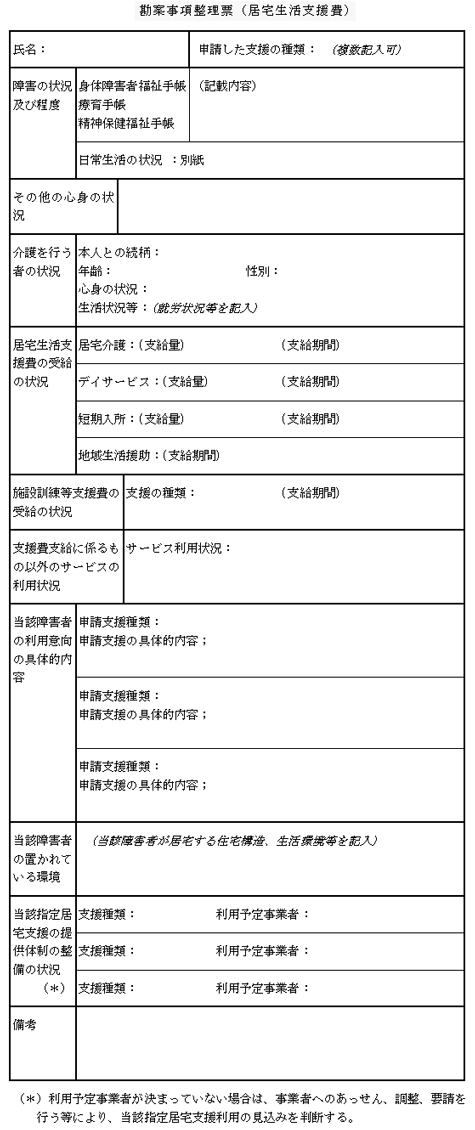

支援費制度に利用者が記載する「勘案事項整理表(居宅生活支援費)」(表2参照・縮小図)がある。この表に利用者は的確に状態を記載しなければならない。その意味では、各当事者団体でのマネジメント研修は不可欠である。

【表2】

(別紙)日常生活の状況の記載事項が(表3参照・縮小図)「①身体介助に関する領域(寝返り、起き上がり、衣服着脱、食事行為、排泄行為、入浴行為、車イスへの移乗、屋内移動、屋外移動)、②日常生活関連動作に関する領域、③コミュニケーション・スキルに関する領域、④行動に関する領域」とあり、これらは、市町村の担当者が利用者に「質問して」、利用者の状態を把握するためにチェックするのであろう。

身体障害者の場合を検討するが、1~2の14項目では、利用者の状態によっては不充分であるというのが第一の問題点である。第二は、担当者が、「あらゆる障害(疾病)の状態の係る阻害要因」を熟知しているかどうか、ケアマネジメント能力(一、の項で述べた「障害」者観を前提とした)にゆだねられることにある。

例えば、担当者が表項目について単純に、「寝返りはできますか。できませんか。」という質問をして、チェックしたところで正確な介護状態の把握にはならない。御用聞き程度の事情聴取にならないように願いたい。

【表3】

(別紙)日常生活の状況

1 身体介助に関する領域

| 項目 | 状況 | 備考 |

| 寝返り | ||

| 起き上がり | ||

| 衣服着脱 | ||

| 食事行為 | ||

| 排泄行為 | ||

| 入浴行為 | ||

| 車いす等への移乗 | ||

| 屋内移動 | ||

| 屋外移動 |

2 日常生活関連動作に関する領域

| 項目 | 状況 | 備考 |

| 調理 (後かたづけを含む) |

||

| 洗濯 | ||

| 掃除 | ||

| 整理・整頓 | ||

| 買い物 |

3 コミュニケーション・スキルに関する領域

| 項目 | 状況 | 備考 |

| 意志の伝達をする | ||

| 他者からの 意志伝達を理解 |

4 行動障害に関する領域

| 項目 | 状況 | 備考 |

| 無断外出 | ||

| 飛び出しや多動等、 突発的な行動 |

||

| 強いこだわり | ||

| 食事関係の問題行動 | ||

| 排泄関係の問題行動 | ||

| 器物破損等 破壊的行為 |

||

| 睡眠の乱れ | ||

| 暴力行為 | ||

| 自傷行為 | ||

| 金銭管理 |

また、同制度の《移動介護》の取扱いの注意事項として、「屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者及び脳性まひ等全身障害者に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出、通勤、営業活動等の経済に係る外出、通念かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)をするときにおける移動の介護をいう。日常生活支援(仮称=身体介護、家事援助及び見守りなどの支援をいう)は、日常生活全般に常時の支援を要する脳性まひ等全身障害者に対して、指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する」とある。

一見、重度の利用者は、1日24時間の、あるいはそれに近い手厚い「介護支援」の保障となると思うでしょう。しかし、「社会生活上不可欠な外出・余暇活動の範囲・社会通念適当でない外出・見守り」とは、具体的にその内容と範囲はどのように考慮されているのか明らかでない。一般の市民の生活常識で考えると、「買い物、通院、飲み会に行く、パチンコに行く、映画やイベントに行く、図書館に行く、友人と遊ぶ、団体の会議や研修会に参加する、日帰りの旅行をする」など、市民としての生活や余暇活動・社会参加の活動範囲は広いが、何処まで「認める」のか注目したい。

しかし、厚生労働省の生活支援に関わる2003年度の予算要求は、昨年に比べて減縮予算である。ある説明会で、担当者が、「予算枠が決まっているので」・「身障者手帳を参考にする」との発言を思い起こすと、はじめから、「新たな制度で、『障害』者の自立生活を保障するために、主体性を尊重して、「自由に選択し自己決定」をするという支援制度」というのは絵空事に見えてならない。

少なくとも、厚生労働省は、WHOの国際障害分類を前提とした「障害」に関する考え方、位置付けや市民としての生活活動・社会参加の範囲について明確にし、担当職員への周知化を緊急課題するべきである。もうひとつは、当事者能力の活用(ピアサポート)を最大限に図ることである。これらは、生活支援事業のみではなく、その他の福祉制度の運用にも関わる課題である。

例えば、福祉施策としての、ハートビル法・交通バリアフリー法・地方自治体の「まちづくり条例」等においても、「障害」者の市民権を復権するためではなく、「福祉対策」として施しているとの実態である。何故なら、不特定多数の人が利用する建物・駅・公共建築物などに、車イス使用者のトイレは1~2箇所である。ところで、「障害」者団体が100人~200人で県民・市民センターなどでイベントや研修会を行うとすると、1~3箇所トイレを100人・200人で使うことになる。これが、福祉対策の結果である。(これで対策をし得たとの誤解がある)。この状態を一般市民に当てはめて考えてみれば明らかである。そのような建築物は即反対されるであろうし、市長は即リコールである。それが、「障害」もつ市民には、「障害」を理由として間に合わせの「作り=システム」でいいとの判断・価値観の結果である。つまり、心身の機能に損傷や変調がある「障害」者に対しては、市民権を「与えない」でいいとの立場である。

この、民主主義の根幹である権利が「剥奪」されていることを喚起されたい。全ての設備を利用可能にしなければならないと言うつもりはない。例えば、トイレのドアをあと10センチ広く規格化するなど、個々における技術的な工夫は幾らでも可能である。にもかかわらず、全てにおいて観念的で、行政的傲慢さの証左は、保守的思考と前述してきたように、「障害」者の生活支援とは、「市民権の復権・生活者としての立場の強化(エンパワーメント化)」ということの「認識」欠落しているからである。

また、医療法改正で(平成6年)で、ホームドクター制を実施しているが、地域の個人病院は殆どバリアがあって受診できない実態がある。バリアフリーがなされている総合病院に行くと「紹介状」を求められる。地域で「医療」が保障されない制度化である。過疎地ではもっと問題は深刻である。

教育環境においてもなお問題は積み残されている。「障害」者の高齢化も、障害者全体人口の大半を占め近い将来には過半数(60歳以上)を超えると聞く、だからといって施設を作ればいいというものでもない。少なくとも、新制度の再研修・再考を促進し、学校区単位の5~10人くらいのグループホーム(拠点)を軸に、歩いてか自転車で通勤できる地域ケア体制化を図り、ホーム生活者は、パソコンを武器に地域とのコミュニティ化を図り、仕事もできる基盤整備を求めた施策が求められる。

「障害」をもつ人も、障害者団体も自らの存在をかけて「社会的役割(社会活動の本流)」を図っていくべき時代との認識を持たなければならないと考える。

![]() 『福祉と自治の再生を-市場管理と住民管理を打ち破ろう-』から転載

『福祉と自治の再生を-市場管理と住民管理を打ち破ろう-』から転載

コンパス21刊行委員会発行

頒価600円

発行所 コンパス21刊行委員会

東京都中央区八丁堀4-3-7 三建ビル7F

TEL:03-3551-3980

![]() 活動の紹介

活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起

啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係

労災(労働災害)関係

![]() 出前福祉講座

出前福祉講座 ![]() 車いすダンス

車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ

バリアフリー釣りクラブ

![]() レクリエーション

レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」

広報誌「わだち」