| 出前福祉講座活動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ページ | |

| 出前福祉講座とは・・・ | |

|

読んで字のごとく、福祉体験を出前で行う。それも、私達障害当事者が学校やいろんな所に出向き、子供達や一般の人々に車いすの体験や障害者の話を聞いてもらい、そこから差別問題や人権問題を問いかけ、ノーマライゼーション社会構築の取り組みの一環と位置づけ出前福祉講座を行っています。 福脊連では小・中・高校生、そして大学生や社会人を対象に出前福祉講座、つまり車いす体験や人権学習会を出張して行っています。 |

|

|

|

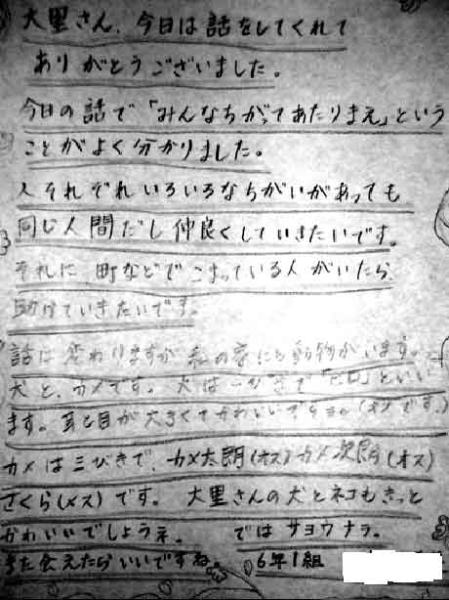

< 人権学習を終えた後のある小学生の感想文 > |

| 出前福祉講座の必要性 大里 恵 |

|

| 世間一般には様々な差別が存在するが、その差別の背景と歴史を知ることが大切である。なぜ、そうなったのか。そして、どのような扱いを受けてきたのか。特に「優性思想」が障害者に与えてきた悲劇の歴史を再認識することは、同じ障害者として知るべきである。 遙か昔から障害者差別意識はあり、現代のみでそれを払拭するとは不可能に近いが、少しずつ取り除いていくことは可能である。ただそのやり方として、差別された側の一方的な思いだけで事を進めると危険をはらむおそれがある。年齢・男女・地域・意識・社会背景などを様々なことを考慮した上で物事を進め必要がある。 差別したり、差別意識を持つ人はいると思うが、それを好んで受ける当事者はいないし、容認する当事者もいないと思う。差別は、それを受けるものにとって、無くなることが一致した願いであると思う。 |

|

| 差別を受けたことのある人なら、おそらく差別を容認する人は誰もいないはずである。では、否定するのであれば、否定する相手や方法論を模索するのは当然のような気がする。否定する相手は、まず家族であり、友人や知人である。そのうち、身内だけでは何も変わらないことに気付くはずである。 |

|

|

|

|

問題意識を持っている人であれば、家族・友人知人だけ認めてもらったとしても社会全体の意識が全く変わらないことに気付き、社会全体を変えるにはどうすればいいのか。ということを考えるようになるはずである。車イス用駐車場問題がよく論議になるが、そのことも問題意識を持つ大切な糸口となり得ると思う。 障害者でない人達が車イス用駐車場に車を止める。何故いけないのだろうか。一般の駐車場では私達車イスの障害者は幅が狭くて車イスを降ろすのが不可能だから。では、自分達が障害者になる依然、車イスの人や視覚障害者の人達のことを考えて、いちいち駐車していただろうか・・・。 考えていたという人は少ないと思う。それは何故かというと、知っていて故意に止めている人は別として、自分も含めて、そのような人(障害者)がいることを知らなかった。いや、見ようとしていなかった、無視していたのかもしれない。また、あの車イスマークの駐車場がそんな理由で設けてあることを知らなかった。という人が自分に置き換えてみても多いのではなかろうか。自分はそう(障害者)なったからたまたま知っただけなのである。 そんなことを考えると、知ることの大切さ、教えることの大切がよくわかると思う。教えられて初めて知ったという人が意外に多いのではなかろうか。先日の高速道路パーキングエリアでのアンケートにもそのことが伺えるデーターが出ている。知ることの大切さを身体で感じた当事者としては、知らせること、すなわち教えることの必要性が充分にわかっているはずである。 |

|

|

|

|

では、どのような人々に、どのような形で教えればいいのかという論議になると思う。 現在の形式では、需要があれば出向くという形であるが、主に学校関係が9割を占めると思う。その他に私はボランティア、大学生、幼稚園、主婦、ロータリークラブ、役場の幹部となどに話したことがあるが、それらはこちらが受け入れ態勢を整えていればそのようなところにも呼ばれる可能性はあるということである。 |

|

| 今、学校などで同和学習の形態が変わり、人権学習ということで障害者の人権や権利についても話し合うようになってきた。その意味から学校などに呼ばれる回数も多くなってきたが、それも多様化して、自分たちで範囲、つまり学校の中だけで、マニュアルを参考に福祉体験(車イス・アイマスク)をした。ということで、お茶を濁す学校が増えてきた。 絶対数が増えてきたにもかかわらず、呼ばれる回数はあまり変わらないか、むしろ少なくなってきたようにも思う。なのに、新聞では車イス体験をしたという記事が目立つようになってきた。 せっかく、障害者啓発というチャンスが訪れながら、予算の都合や行事消化というつまらないものに終わってしまっていないか、そんな不安を感じてしまう。そのことは県との交渉の際に当事者が参加することの必要性を充分認識させることが大切である。 |

|

| 私達障害を持つ者が出前福祉講座をやったり、話したりすることにどれだけの意味、重要性があるのかを自分たち自身が認識する必要がある。例えば、いくら有名な医大の先生でも、医学データーや事例は見たことのように話せるが、実体験はないわけで、事例は100回話して他人の話にしか過ぎないのである。 それが、障害者当事者が怪我をしたときの状況や葛藤のようすなど、さまざまな生き様を自分の声で話すことにより、とてつもない説得力となるのである。自分が体験したことがなかったり、それを知らない人達にとっては、障害者になった人達の話は、それを知らないだけに、砂漠に水をまくように受け入れ、浸透していくのだと思う。なにも、うまく話すことが相手を説得したり、納得させることになるのではないと思う。知らない人に、知っている人が話をし、それと同時に、自分の思いや、伝えたいことを話す。それだけで充分である。 そして、そこから障害者やお年寄りやら、いろんな人々がいて一つの社会であることを気付いてもらう。なれてくれば、このことだけは伝えたいというところをポイントとして話す技を覚えるようになる。 |

|

|

|

| 同和問題が未だに解決しないように、障害者問題もある意味永遠の課題なのかも知れない。しかし、私達当事者が伝道師となって後々の代の人々に伝えていくことにより、少しではあるが、着実に変わっていくことは間違いないと思う。その意味からも、障害者の啓発は根気のいる仕事である。 | |

| 差別意識をなくしたい、あるいは一人でもわかってくれる人をつくるために、出前福祉講座は私達のライフワークとして位置づけなければならないと思う。じっとしていても何も変らない。 もし、障害者になっていやだと思なら、いやだと思うのはどうして、なぜだろうと自問自答してみることだ。そして、そこから、そう思わせてしまう社会が悪いのだと早く気付くべきである。交通バリアフリー法など、ハード的には社会に出やすくなると思うが、重度の障害者が一人で街に出たときに街が優しいか、人々が優しいか、それを考えると障害者になっていやだと思ってしまうのだと思う。 しかし、そう思ってたとして、その結果自分がいやになるだけで社会は相変わらず冷たいまま何も変わることなくあり続ける。そして、また誰が障害者になり、障害者はいやだとつぶやく。その繰り返しである。 それよりは、自分をわかろうしてくれる人を一人でもつくろうとする方が確実に周囲から変わっていくはずである。100年後でもいい障害者になって身体は不自由だがみんなは優しいし、なんとか生きていけそうだと思えるような社会にするためにも、出前福祉講座の位置付けはとても大きいと思う。 |

| 出前福祉講座・平成13(2001)年度講師派遣一覧 | |

| 2001年 4月24日 Fコープ車イス体験(飯塚市コミュニティーセンター) 25日 講演(庄内中学校全校生徒約400名) 5月29日 博多社協ボランテア講座 6月19日 Fコープ人権学習会・講演(飯塚市コミュニティーセンター) 20日 福祉体験学習(若宮中学校5.6年生) 21日 福祉体験学習(若宮中学校1.2.3年生) 7月12日 福祉体験学習(飯塚東小学校6年生) 19日 筑豊地区社会福祉協議会専門員(直方社協) 19日 直方社協ボランティア講座「ワークキャンプ」 〜20日 (筑豊高校・直方市福祉センター) 29日 大野城ボランティアグループ福祉体験講座(大野城福祉センター) 9月11日 ライオンズクラブ定例会・講話 11日 社会人講話事前説明会(和白中学校) 16日 社会人講話(和白中学校) 22日 京築地区社協セミナー「支援費支給制度」講演(ウイズ行橋) 10月 4日 教職員福祉体験学習に関する講演(飯塚東小学校) 4日 車イス体験講座(長尾小学校5年・博愛会病院) 11日 車イス体験講座(長尾小学校5年・博愛会病院) 14日 ヘルパー2級講座講師(直方市働く婦人の家) 18日 若宮町社協主催車イス・アイマスク体験講座(若宮町商工会議所) 18日 JR春日原駅のバリアフリーを考える(春日原小学校4年) 30日 障害者と福祉について(春日原東小学校) 31日 福祉体験学習ゲストティーチャー(嘉穂郡筑穂町大分小学校) 福祉体験学習(立花町・下辺春小学校4年) 福祉体験学習(立花町・下辺春小学校6年) 11月 2日 福祉体験学習ゲストティーチャー(嘉穂郡筑穂町大分小学校) 7日 福祉体験学習ゲストティーチャー(田川郡大任町今任小学校) 17日 講演「私の高校受験」(庄内中学校三年生150名) 21日 福障協福祉体験学習(堤小学校) 12月 2日 福障協福祉体験学習(別府小学校) 14日 自治労県本部・障労連総会基調講演 14日 JR春日原駅のバリアフリーを考える発表会(春日原小学校4年) 2002年 1月27日 第2回筑紫地区同和問題研究大会分科会講師 2月20日 福祉体験学習(北九州市上上津役小学校第6学年児童数93名) 28日 スポーツを通し車イス体験学習(大牟田市内の小学校) |

| 出前福祉講座・平成14(2002)年度講師派遣一覧 | |

| 2002年 4月12日 福岡市新入職員研修会(市庁舎) 15日 福岡市新入職員研修会(市庁舎) 6月17日 福岡市新入職員研修会(市庁舎) 22日 安全大会 障害者体験談講演(松田都市開発(株)) 7月14日 福祉マップ作成(白木原周辺調査)大野城中学生ボランティア 17日 福祉体験学習(飯塚東小学校6年生) 19〜20日 筑豊高校ワークキャンプ講師(筑豊高校3年生) 31日 若宮町社協主催夏休み福祉体験講座講演(若宮町小学生) 8月 2日 夏休み福祉体験学校打ち合わせ 8日 福祉体験講座講演(方城町同和推進委員会主催) 10〜11日 夏休み福祉体験学校講師(直方市中学生) 10月22日 講演・車いすの乗り方、介助の仕方等指導(北九州市立上津役小学校5年生) 27日 身障協会出前講座(田島小学校) 30日 障害者の就学に関する分科会打ち合わせ(嘉飯山地域母と女教師の会) 11月 2日 大野城小学校出前講座(大野城小学校) 7日 春日小学校出前講座(春日小学校) 8日 身障協会出前講座(福岡女子高校) 10日 嘉飯山地域母と女教師の会障害者の就学に関する分科(稲築東小学校) 25日 上津役小学校付近のバリアフリー点検(上津役小学校5年生) 26日 福岡県市町村社協職員のつどい打ち合わせ(クローバープラザ) 12月 1日 高齢者快適生活つくり研究会・福祉住環境講演会(NTT夢天神) 3日 支援費の講演(障害児の母親の会「ぽれぽれの会」) 8日 支援費の講演(筑豊地区腎友会) 14日 福岡県市町村社協職員のつどい分科会講師(ウエル戸畑) 14日 総会基調講演(自治労県本部・障労連) 2003年 1月26日 福岡県断酒の会 講演(博多市民センター) 27日 笹丘小学校出前講座(笹丘小学校) 31日 バリアフリー体験学習(宮田町東小学校5年生) 2月19日 福祉体験講話(水巻中学校) 22日 福祉体験学習(Fコープ筑豊) 3月 3日 福祉講話(宮田小学校) 28日 支援費について講演(筑紫野市社会福祉協議会) |

| 出前福祉講座・平成15(2003)年度講師派遣一覧 | |

| 2003年 4月20日 直方社協移動送迎支援事業運転協力員研修講師(直方市総合福祉センター) 6月20日 香春中学校総合的な学習の時間講演(田川郡香春町) 11日 上穂波小学校6年生バリアフリーに関する学習(嘉穂郡筑穂町) 11日 上穂波小学校6年生バリアフリーに関する学習(嘉穂郡筑穂町) 8日 車いす体験講座大利小学校(福岡市) 18〜19日 筑豊高校ワークキャンプ(直方市総合福祉センター) 8月24日 福岡断酒会のつどい 10月17日 直方市感田小学校福祉体験学習(直方市) 18日 八女郡内小学校ミニバスケット交流(八女市) 29日 直方市感田小学校福祉体験学習(直方市) 30日 福祉体験講座那珂川中学校(那珂川町) 11月 5日 立花町光友小学校4年福祉体験学習(八女郡立花町) 6日 立花町光友小学校4年ミニバスケット交流(八女郡立花町) 9日 福祉体験講座梅林中学校 14日 香春中学校総合的な学習の時間(田川郡香春町) 25日 福祉体験講座片江小学校(福岡市) 28日 蓮台寺小学校総合的な学習の時間(飯塚市) 2004年 1月19日 鞍手郡消防署主催災害弱者について(鞍手郡鞍手町) 20日 鞍手郡消防署主催災害弱者について(鞍手郡鞍手町) 25日 福岡県高齢者福祉生協ヘルパー講座(鞍手郡鞍手町) 3月 3日 直方市上頓野小学校4年生総合学習交流会(直方市) |

![]() 活動の紹介

活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起

啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係

労災(労働災害)関係

![]() 出前福祉講座

出前福祉講座 ![]() 車いすダンス

車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ

バリアフリー釣りクラブ

![]() レクリエーション

レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」

広報誌「わだち」