![]() たかがトイレされどトイレ

たかがトイレされどトイレ

九州ブロック理事 織田 晋平

はじめに

20年〜30年前に比べると、車イス使用者が利用できるトイレの数も普及してきた。その象徴がデパートやスーパー等に設置がすすんできた事である。車イス使用者も消費者(市民)とみなされてきた証しなのだろうか。

しかし、公共施設や交通機関及び空港などで、車イス使用者、「以外」の使用者と出くわすこと多くなってきた。それに、「使用中」でなかなか使えないことがよくあります。問題は、殆ど一箇所しかないトイレに、多様な「ニーズ(利便性)」を付加し、利用者の拡大を図ったことで問題が起こっていると思います。これまで、男女兼用という「数」の問題を棚上げしてきたことも大きな課題です。(公共施設(5階建て以上でも)においても、車イストイレは一〜二箇所である。)

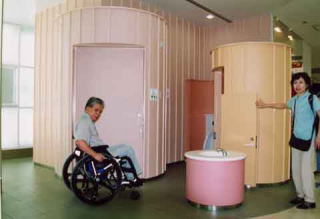

福岡市姪浜駅・デイトス(ショッピングセンター)

ユニバーサルデザイン意見交換会・・・新設トイレ場合

トイレ設置の際の「提起のあり方」について、再考しなければならないと考えていた時期に、(社)全脊連名誉顧問の荻野さんの紹介で設計事務所ゴンドラから、姪浜駅のデイトスに車イストイレを設置するので意見を聞きたいとの案内がありました。

トイレ設置の際の「提起のあり方」について、再考しなければならないと考えていた時期に、(社)全脊連名誉顧問の荻野さんの紹介で設計事務所ゴンドラから、姪浜駅のデイトスに車イストイレを設置するので意見を聞きたいとの案内がありました。

意見交換会は、施主の博多ターミナル(株)・設計事務所ゴンドラ設計士の小林純子、浅井佐知子さんをはじめに、利用関係者の日本オストミー福岡支部・子育てお母さんグループ・NPO法人男女子育て環境改善研究所・盲導犬使用者・福脊連(車イス使用者として)の方々と忌憚(きたん)のない意見交換会となりました。

ユニバーサルデザインと銘打っての意見交換、設計士さんから提案された、トイレづくりのコンセプト・より多くの人が快適に使えるトイレにするための計画等をはじめに、図面と各器具(写真説明)等、丁寧にありましたが、女性ならでの視点か、これまでと大きく違っていました。一つは、幼児用の二つのトイレと低い手洗い器を通路側に単独での設置、手洗い器の後方が車イス用のトイレがあり、その横手側から一般男女のトイレ左右に分かれている配置。女性が側のトイレ入口の手前には、授乳室とオムツ交換台室がある。車イストイレには、オストメイトのパウチ洗浄用装置及び衣服の着脱の台などが設計されていました。

ユニバーサルデザインと銘打っての意見交換、設計士さんから提案された、トイレづくりのコンセプト・より多くの人が快適に使えるトイレにするための計画等をはじめに、図面と各器具(写真説明)等、丁寧にありましたが、女性ならでの視点か、これまでと大きく違っていました。一つは、幼児用の二つのトイレと低い手洗い器を通路側に単独での設置、手洗い器の後方が車イス用のトイレがあり、その横手側から一般男女のトイレ左右に分かれている配置。女性が側のトイレ入口の手前には、授乳室とオムツ交換台室がある。車イストイレには、オストメイトのパウチ洗浄用装置及び衣服の着脱の台などが設計されていました。

これこそ「誰でも使えるトイレ」と感心させられました。私の方からは、車イストイレが男女兼用で一つなので、一般男子トイレを精一杯広くし、引き戸にしてもらうことで車イス利用者の利用拡大を図った方がいいこと。車イストイレの方には、便器に「背もたれ」や座った状態で使える「手洗い器」や折りたたみの「簡易ベッド」の設置を要望しました。勿論、参加された皆さんからも色々と意見が出されました。しかし、資金問題や限られたスペース等の制約がある中で、皆さんの要望をどの様に組み入れるか、配置するか、何度か設計を繰り返していただいたようです。この間の意見交換で、改めてトイレついて考える機会となり、本当に勉強になったことに感謝しています。

先月、出来上がったトイレを見てきましたので、写真で紹介いたします。以下は、今回の体験の後、トイレについての提案のし方について考えてみました。

車イス使用者トイレの現在的課題について(再考)

一、現状

車イス使用者トイレの設置は、70年代から始まっているが、その普及は、1973年(S48年)「福祉のまちづくり推進運動」以降、生活行動や社会参加の「阻害要因=バリアフリー化」の重点事項として、当事者の住環境整備活動の推進でより増加してきた。しかし、90年代以降は、「ノーマライゼイション・ユニバーサルデザイン」等の言葉が一人歩きし、「誰でもトイレ」という言葉は「共に使う」という語感からか、「受けの良さもあって」か、これがユニバサルデザインなのだという誤解を基に普及はしていることに疑問をもちます。現状のトイレ設置数と使用者(不特定)の増加は相反し、本来の利用者の利益を超えて変質し、必要とする車イス使用者が使えないという事態が生じています。一つのトイレに多様性(利便性)組み込むことで、使えない人が出てくるという問題です。従がって、トイレ設置のあり方を再検討が必要だと考えます。以下、現在的課題について考えて見ます。

二、問題点について福祉政策(考え方)の問題であると考えます。

(何故一つなのかです)。

(何故一つなのかです)。

二点目は、数がないのに、使い手の幅を拡大解釈だけを煽った傾向になった経緯を検証しなければならないと考えます。使い手は、幼児の授乳・オムツ交換・幼児のトイレ使用・高齢者の使用・オストメイト使用者・その他、一時的な障害をもつ方々や使い勝手がいいという使用者の増加は何を意味するのかです。

これは、「現在の一般のトイレの使いづらさ」と、利用者それぞれのニーズが保障されていなということです。従がって、使い勝手のいい車イストイレを使うのでしょう。そもそも、ユニバーサルデザインとは、あらゆる利用者に対応したシステム(デザイン)を提供することにありますが、ところが、車イス使用者のトイレは、その必要性に基ずいて(これしか使えない)求められてきたはずなのに、その本質を曖昧にし、「共生社会=ノーマレイゼイション・ユニバーサルデザイン等」といい、その利便性を1箇所に凝縮し、響きのよさに託しトイレを「誰でもトイレ=市民化」を図ってきたことも否めません。本来の「誰でもトイレ」とは、それぞれの利用者ニーズ対応したトイレのデザイン(システム)です。勿論、経済性・スペース等の限界の問題がありますが、共用部分は最少限にすべきと考えます。

三点目は、当事者としてトイレ施工に関して、如何なる提案・提起してきたのか再検証しなければなりません。概ね箇条書きで、車イス使用者がトイレ内でターンできて、手すりの設置や手洗い器の高さ等を求める程度だったといえます。その結果さまざまに利用できない、欠陥の多いトイレが設置されています。例えば、比較的新しい中州のキャナルシティ内のトイレは、直進でまたがる方法でしか、車イスからの移乗ができないものや、両方の手すりが固定し便器より突き出て、一方は内側に入りこんでいるために、便器に車イスでは接近できないのです。また、鍵が掛けられているトイレ等、使いづらいものや使えないトイレが何故あるのか。現状の実態調査の上、適切な提案・提起が求められていると考えます。

以上の視点からの施工上の基本事項を検討します。

三、車イス使用者トイレ施工上の注意点について

1.最低、不特定多数が利用する建物は各階に男女別に設置すること。

1.最低、不特定多数が利用する建物は各階に男女別に設置すること。

上記の他、一般トイレ男女のトイレの1箇所を(例えば一番奥等)多少広めにして、車イス使用者やオストメイト者の対応図り、(高速道路のSP・PA(由布岳)で採用した)男女2つのトイレが使えるようにする。

※また、あらゆる建築物へのトイレの設置は、車イス使用者の雇用を確保する条件でもある。現状は、雇用拒否の理由になされていることに留意されたい。

2.汚物洗い器の設置、お湯が出ればなおいいい(病院等で使われている物より小さめでいい)。

3.ゴミ捨器の設置、小さなゴミ入れではなく、足元に邪魔にならないように固定式で、捨て口が回転(足ふみではなく)するものがよい。

4.折たたみ式のベッドの設置。これは、衣服の着脱に必要とする人は多い。

5.便座に座ったままで利用できる手洗器(小)が必要。

6.手すりは、上下のあるもの方がいい。左右の片方は稼動のもとする。手すりの設置位置(高さは)は、壁側(固定)は上が75cm、下が60〜65cm位。

※一般男女のトイレにも一〜二箇所手すりをつけ、その旨の表示すること。

7.洗面器の鏡の設置。ただし、鏡の設置は便座正面には設置しないこと。

8.介助が必要な人の場合には、介助者の待合の場が必要である。便座との間のし切り(カーテンなど)が必要。(介助者は用をたしているところにつっ立ている状況)

9.トイレの入口ドアと便座の位置は直線にしないこと。開けたら場合丸見えにならないようにすること。(時々、鍵を掛け忘れる人がいるなど)

10.管理面での衛生管理が重要(床の汚れ。濡れている場合が多々ある)清掃の徹底化を図る。

11.手荷物をおく棚やフックの設置(できれば洗面器の横に・女性に不可欠)

12.幼児・子供用のトイレを単独で設置すること。(親が目の届くように)

13.授乳室・オムツ交換台の設置すること。

以上は必須条件と考えるが、トイレの設計には、利用者の利便性(必要性)を設計者や施工者に周知化、理解を促すこと。

※ 上記提案事項の一項〜二項の提案を前提に施行に関して再考すると。

1.自己導尿者やオストメイト者らの増加があるので「専用性(これしか使えない)」が不可欠な要素があるので施行にあたっては、当事者の意見を考慮し、理解を図ること。特に、当会会員の多くが「収尿器・自己導尿等」での排尿処理であることの理解を促すこと。

2.授乳室・オムツ交換台室・幼児、子供用トイレ等は別途設置することを徹底すること。(福岡市まちづくり条例では、授乳室・オムツ交換室・子供用トイレは別に設置することとなっている。)

3.一般男女トイレのドア開閉を有効70cm〜80cmとすること、及び1〜2箇所に手すりを取り付けて、手すり付きの表示をすること。高齢者・腰痛者他、一時的に障害をもつ人への利便性の配慮として。

4.トイレの設置は、すべての市民への生活権の保障(健康に関わること)であることを、施主・建築設計士への理解を促すこと。(これは、単なる排泄場所としての「対策」という、観点ではないことを理解してもらうこと)

5.以上の提案をする場合には、図面(絵)や具体的に寸法も含め提案するよう配慮することこと。特に、諸器具のスイッチの位置や手すりが便座位置より離れすぎたり、届かない位置あったりするので注意。

6.トイレに対するイメージの発想の転換について。

(1)健康管理・維持の場所・不可欠の要素であること。

(2)車イスマークの駐車場と同じく、車イス使用者やその他の障害者の特性に対する理解を促すこと。(自己導尿・オストメイト使用者等)

(3)一般トイレの利便性を図ることの再検討。これからのトイレは?

まだまだ不充分なところがあると思いますので、以上の提起を素材にして各支部で意見交換され、主張点を整理して、関係機関への働きかけが進めばと、お願いする次第です。

2003年7月7日

(社団法人 全国脊髄損傷者連合会 機関誌「脊損ニュース」9月号より)

![]() 活動の紹介

活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起

啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係

労災(労働災害)関係

![]() 出前福祉講座

出前福祉講座 ![]() 車いすダンス

車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ

バリアフリー釣りクラブ

![]() レクリエーション

レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」

広報誌「わだち」