![]() トイレデザインの移り変わり

トイレデザインの移り変わり

―車イス使用者の視点から―

徐州設計建築士事務所 後藤 武重

はじめに

車イス常用者になって28年。1975年九州労災病床の住宅改造相談員の頃、当時の天児民和院長から「医療スタッフが患者にリハビリテーションを施しプラトーな段階で患者の自宅に帰すわけだが、ひと月程して通院時での診察は退院時の機能レベルが極端に低下した状態である。これは日本の住宅構造から来るものであり、建築関係者はバリアフリーデザインを心掛ける必要がある」と指摘された。(参一理学療法ジャーナルVo.27 No.1)当時は、前日から摂水を控え、車に常備したナイロン袋をたよりに打ち合わせや現場監理を行っていた。

本日は、トイレデザインの移り変わりについて私の体験を通して述べたい。

日本人の習慣と清潔観からか公衆トイレは和式便器が多く、私にとっては非常に使いづらいゆえ、以下洋式便器が設置してある便所を主に述ベる。

まず公衆トイレが必要と考えられる場所に、普通のトイレが建設されていた。ところが、そのトイレは車イス使用者や杖歩行者にとってバリアだらけで使えなかった。(八幡東区大蔵市民トイレ)

(1)バリアフルトイレ

1.段差があって、近づけない。

2.扉の幅が狭くて入れない。

3.空間が狭くて便器に移乗しやすい位置にコンタクト出来ない。

4.移乗するための手摺がない。

5.洗浄弁・手洗器・紙巻器に手が届かないetc。

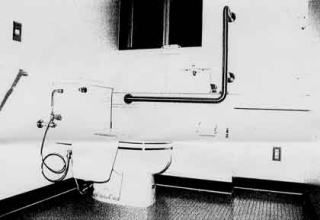

昭和40年代後半(福祉モデル都市宣言昭和48年)頃から、バリアフルトイレの諸問題を出来るだけ改造して、“障害者用トイレ”あるいは“車イス用トイレ”とよばれた。

(2)バリフフリートイレ

1.水平投影面積及び可働面積から車いす使用者を対象にデザインされた。さらに、杖使用者と車いす使用者との共有条件によるバリアフルトイレの問題点や新与条件を配慮した。

2.バリアフルトイレの諸問題を出来るだけ改造し、“障害者用トイレ”あるいは“車いすトイレ”としての位置付けがあった。

バリアのあるトイレを造るから、バリアフリーにするために頭と金を使って改造しなければならない。最初からバリアを造らないようにしようと、設計の段階から配慮するようになった。

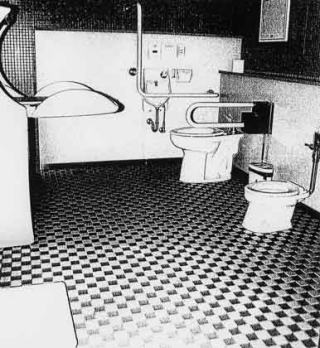

(3)ノンバリアトイレ

1.バリアフルトイレの諸問題を設計の段階から配慮した。

2.バリアフリートイレにおいて構造的、経済的にクリアできない部分をクリアした。

3.各種障害者の行動特性を配慮したデザインに近づいた。

施設例の意見として、せっかく立派なトイレをお金をかけてつくったのに使用頻度が少ない。その結果物置化したノンバリアトイレに利用者側が遭遇することが多くなった。

利用者側は、その施設までの移動手段を確保出来ない重度障害者への配慮として、点から面へと拡大すべく活動すると共に、身体障害者専用の言葉に抵抗を示し、その言葉が妊産婦や高齢者の利用を妨げているのが使用頻度が少ないひとつの原因とした。

我々建築家は、一般トイレより空間が広いノンバリアトイレに、乳児を抱いた婦人、大きな荷物を持った旅行者、等々の与条件から行為動作の単位空間をラップさせた多目的トイレを提案してきた。

ところが今日、車イス常用者が30年前とは比べようもないくらい社会へ進出してくると、施設によっては多目的トイレの数の問題を感じる人も多くなってきた。

(4)多目的トイレ

1.乳幼児のおむつ交換台・大人の衣類着脱ベット

2.乳幼児の待機イス

3.小児用便器の併設

4.更衣用踏み台

5.小物置き台

現時点では建築サイドからのアプローチには限界があるが、将来的には解決しなければならない。

今、考えられる建築サイドからのアプローチを述べる。

障害種の行動特性に応じたいくつかのパターンのブースを提案し、その集合体をユニパーサルデザイントイレ対応にする。

仮に、AからEまでの5つのパターンを提案する。全てを使用することによって使いやすいトイレ使いづらいトイレあるいはその空間の広さに何らかの興味を持つ可能性がある。それは一般の人々への共感と支持、更に公共心の向上へとつながる。

そのためには、各ブースは自閉式とし、入る前に内部が確認できるものとする。更に基礎的基準を統一しサイン計画を為し、各使用者が自分の使用しやすいパターンを認識できるようにする。

基礎的基準は多くの使用者をモニタリングし、便器や手摺りその他必要な器具の配置と最低の空間をデーターベース化するに留め、あとは設計者の自由に委ねる。

(5)ユニバーサルトイレ

―おわりに―

ユニバーサルトイレの将来像を考ると、衛生器具等メンテナンスを含めたより使い易いユニバーサルデザイン商品(和式便器を含めた)の研究開発が望まれる。

更に、自動化によるコストアップ、4K等の除去、BGMや犯罪防止から有人有料化も考えられる。

人のいる施設に必ず存在するトイレ、使う人のそれぞれの立場に立ったユニバーサルトイレが増えてくることを願う。

(1999.11.10 国際トイレシンポジウム第二分科会にて発表)

米国・香港のパネリストとの意見交換であったが、ニカ国とも犯罪防止(特に性犯罪)に頭を痛めてるとの報告があり、今後の我が国で考えなければならない重要問題のひとつであると感じた。

(広報誌『わだち』No.122より)

![]() 活動の紹介

活動の紹介 ![]() 啓発・提言・問題提起

啓発・提言・問題提起 ![]() 労災(労働災害)関係

労災(労働災害)関係

![]() 出前福祉講座

出前福祉講座 ![]() 車いすダンス

車いすダンス ![]() バリアフリー釣りクラブ

バリアフリー釣りクラブ

![]() レクリエーション

レクリエーション ![]() 広報誌「わだち」

広報誌「わだち」