�@�@�@

�@�@�@

| �o���A�t���[�_�������@�P�@�Q�@�R�@�S�@�T�@�U�@�V�@�y�[�W | |

| �@��ʃo���A�t���[�@�̎����̍s�� �h��B�u���b�N�@-�P�O�D�V-�@���꒲���E�_���s���h ��@�D�@�c�@�W�@�� |

|

�@����ꂳ�܂ł����B �@����ꂳ�܂ł����B�@�͂��߂Ă̋�ҘA�œ��ꂵ�āA������ʋ@�ւ̓_���A�����������A����W�O���A�{�����e�B�A�P�S�O���̎Q��Ď��{���ꂽ���Ƃ́A��ҘA�̑傫�ȑO�i�ł���B���i�A�ԃC�X�g�p�҂���ʋ@�ւ𗘗p���邱�Ƃ����Ȃ����Łi�o���A���邩��H�j�̑̌��́A�Q�����ꂽ����E�{�����e�B�A�̕��X�A�����āA��荇�킹����ʂ̕��X�Ƃ̊ԂɁA�ڂɌ�����h���}�i�𗬁j��ڂɌ����Ȃ��h���}�����������Ƃł��傤�B�Ȃ��ɂ́A�͂��߂Ă̑̌��̐l�����āA���߂āu��ʋ@�ւ̌���v�ɑz�����߂��炵�����Ƃł��傤�B�܂��́A�ݗ����Ȃ�ł̏��H�ƕ��A����҂Ƃ̌𗬂Ɂu���v����������������ł��傤�B�t�ɁA����Ȃ��Ƃ́A��x�Ƃ������Ȃ��Ƃ̑z���̐l�����邩������܂���B���ꂼ�ꂪ�����������u�����v�Ɂi����̑̌��ł���܂����j�����w�Ԃ̂��A�����Ɋw�K�̏o���_������ƁA���͍l���Ă��܂����A�Q���҂̊F����́A�@���������̂ł��傤���B �@����A�e���x�����璲���[�A���z�A���������Ă��܂��̂ŁA���̍쐬�ɂ�����܂����A�x�����オ���Ă���`�F�b�N�[�ɋL�ژR���B���ȋL�q�y�щw�̓_���̂܂Ƃ߂���ɑ�G�c�ȋL�q���ڗ����܂��B �@�����́A�����̎��_�i���ӎ��j�̃Y���A���Ⴉ�炱�������u�B���v�����������̂Ǝv���܂��B�ēx�A������ʋ@�ւ�_������Ƃ����ړI�ɂ��āA�l���Ă݂����Ǝv���܂��B����̎�|�́u��ʃo���A�t���[�@�v�̎{�s�����N�A���́u����Ɛi�s���E�_�����A���_�����āA�W�@�ււ̒y�ш�ʎЉ�ւ̌[���v�Ƃ��܂����B���A�����Łu�_���E�����v�Ƃ͉����A�����A�ǂ̂悤�Ȋϓ_����A�ǂ̂悤�ɓ_������̂��ł����A����ɂ��ẮA���h�ȁu�`�F�b�N�[�v��嗢�����ǒ����쐬���z�t�����̂Ŗ��͂Ȃ��ƍl���Ă��܂������A�u���_�̂���v�������Ă��܂��B���̂��A�@�����ڂŁu�g���Ȃ��v�u�g����v�Ƃ����ڑ��ł̓_���A�i�������Z���`�A�X���[�v�̌X�����x�ŁA�ʒu�⍂���Ⴓ�̗ǂ����������A�܂��Â�������ʃo���A�t���[�@���̎{�H����̗\���m�����s�g�����_���B�������ςāA�����͂�������i�ȒP�ɂł��邱�Ɓj���p�ł���B���̂悤�ɉ��P��������Ƃ́A�H�v�A���P���@���v�ʂ��Ȃ���̓_���C�[���g������́A�ł����P����Ă��ėL���Ȃ��́A�s���̂�����́A�T�^�I�ȃo���A�œ����I�Ȃ��̓_���B�D����l���čs����őf�ށi�Δ�j�ł���Ƃ���͎ʐ^�ŎB��R�����g��������N����Ȃǂ̖ړI�ӎ��������Ă̓_���B�E��荇�킹����q�ƐF�X�Ƙb�����邱�ƁB�i����܂ŁA�ԃC�X�̐l������Ă���̂��������A�܂��A�ǂ��v���Ă���̂����Ȃǁj�A�������A�[�������Ƃ��āA�O�����čl���Ă������ǂ������F�x���ŁA�_�������̕��@�⎋�_�ɂ��ċ��c�����̂��ǂ����A�����Ɍ������Ȃ��A���ځA���z�̌v����i�{�����e�B�A�Z���^�[���ŏ����j���͗p�ӂ����̂��ǂ����B�܂��A��ʋ@�ւ��ꂼ��Ɂu��Ԃ��ē_������v���Ƃɂ��Ă��b���������̂��ǂ����B����̂��Ƃ�����܂��̂ŁA�ȏ�̊ϓ_����e�x���ŋ��c���A���ӎ��̋��L����}���Ăق����Ǝv���܂��B  �@��ʋ@�ւ̉��P�̒x��́A����܂ł̎Љ���B�̑��݂��A�s�������ҁA���p�҂Ƃ��Č����A���O���Ă�������ł��B�������A���O����Ă������B���u���O���鑤�v�ւ́u�������v�̂���ًc�\���͂ǂ̂悤�ɍs���Ă������������Ȃ���Ȃ�܂���B�u��Q�҂�����v�E�u��Q�҂͂���Ȃɍ����Ă��܂��v�Ƃ������ɁA���߂���悤�ȁA��ҋ~�ς����߂���������A�ǂꂾ���{���ɔ�����e�́u���_�v���`�����A�ǂꂾ���̐헪�I������W�J�������̂������߂邱�Ƃł��B �@��ʋ@�ւ̉��P�̒x��́A����܂ł̎Љ���B�̑��݂��A�s�������ҁA���p�҂Ƃ��Č����A���O���Ă�������ł��B�������A���O����Ă������B���u���O���鑤�v�ւ́u�������v�̂���ًc�\���͂ǂ̂悤�ɍs���Ă������������Ȃ���Ȃ�܂���B�u��Q�҂�����v�E�u��Q�҂͂���Ȃɍ����Ă��܂��v�Ƃ������ɁA���߂���悤�ȁA��ҋ~�ς����߂���������A�ǂꂾ���{���ɔ�����e�́u���_�v���`�����A�ǂꂾ���̐헪�I������W�J�������̂������߂邱�Ƃł��B�@�l�ԂɂƂ��ĕK�v�Ȃ��Ɓu���x�v�A�K�v�ȕ��u�V�X�e���v�̐����i�����I�E�Љ�ۏ�Ƃ��āj�Ƃ��́u���E����v�ɂ��āA���ꂼ�ꂪ�����̃f�U�C����咣�i���_�I�j�E��Ă�����Ƃ������Ƃł��B�悭�A�u���͍���č�����ꂸ�v�ƌ����܂����A�����`������̂ɂ���͎̂��B���g�ł��邱�Ƃ��A���L�����邱�Ƃ�����Ă���̂ł��B �i�L�u�킾���vNo.109���j |

|

|

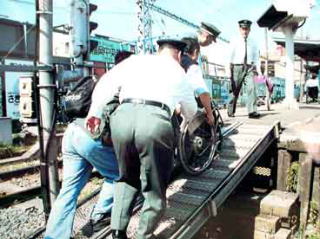

�@ �@�@�V�O�J����ē_���ց@�Ґ������ҋ�B�A���� �@�ԃC�X�����҂�ł���S���Ґ������ҘA�����B�u���b�N�A�����c��i�D�c�W����A��l�j�͎����A��B�E���ꔪ���̉w���`�A�o�X�^�[�~�i���Ȃǖ\�J����ΏۂɎ{�݂́u�o���A�t���[�x�v����ē_������B �@�\�ꌎ�Łu��ʃo���A�t���[�@�v�̎{�s�����N�B���A�����́A����̎��g�݂��u�����ʃo���A�t���[�@�Ɋւ����B�u���b�N����s���v�Ƃ��Ă���A�����̉���ƃ{�����e�B�A�v��S�O�\�l���Q������B �@�ԃC�X�𗘗p���闧�ꂩ��A�w�̃G���x�[�^�[��g��җp�g�C���̎g������A�z�[���܂ł̒i���̗L���A�]�ƈ��̑Ή��Ȃǂ��n�[�h�ƃ\�t�g�̗��ʂ���_������B����A�e�����ƂɌ��ʂ��܂Ƃ߂Č�����ʋ@�ւ⎩���̂ɕA�s��������Ή��P�����߂�B �@�D�c��́u�@���{�s����Ă��A�ԃC�X�����҂ɁA�����ɑ����̏�ǂ�����̂��A�W�@�ւ⑽���̎s���ɒm���Ă��炤���������ɂ������v�Ƙb���Ă���B �i���F�����P�R�N�P�O���S���@�����{�V���j |

|

| �����ʃo���A�t���[�@�Ɋւ��� �@�@��B�u���b�N����s���ɎQ������ |

|

�@�����@�Q�O�O�P�N�P�O���V���i���j �@�ꏊ�@�����s�@�i�q�����w�` �@��Á@�S���Ґ������ҘA����@��B�u���b�N�A�����c�� |

|

�@�P�O���V���W���u�T�|�[�g�̒��ԏ�ɎԂ�u�������O����n���S�Ŕ����w�֒��s�B�n���S�ɂ͂P�����������������ɓ_�����������������v���Ԃ�ɏ�Ԃ����B�z�[���ƒn���S�d�Ԃ̒i���͂T�����ȉ��ł���׃L���X�^�[�グ���o����l�͏�ԉ\�ł���B�n���S�G���x�[�^�[�͂P�P�l���ŃM���M���ł͂��邪�Q��͉\�ł���B �@�P�O���V���W���u�T�|�[�g�̒��ԏ�ɎԂ�u�������O����n���S�Ŕ����w�֒��s�B�n���S�ɂ͂P�����������������ɓ_�����������������v���Ԃ�ɏ�Ԃ����B�z�[���ƒn���S�d�Ԃ̒i���͂T�����ȉ��ł���׃L���X�^�[�グ���o����l�͏�ԉ\�ł���B�n���S�G���x�[�^�[�͂P�P�l���ŃM���M���ł͂��邪�Q��͉\�ł���B�@�����w���炢���_�������̏o���ł���B�n���ʘH���G���x�[�^�[�ɂăz�[���ɏオ�邪�A���̒n���ʘH�͉����L�����ƂƂ�������E�E�E�B�G���x�[�^�[�ɏ��Ƃ��͉w���̓������Ȃ��Ǝg�p�ł��Ȃ��Ƃ̎��ł������B�����H���ŁH�g�ˁH�����Ɠ_�������ĉ�������`�F�b�N�̏ڍׂ͕ʎ��ɂĕ��邪���߂Ă̂i�q��Ԃɏ����˘f�������������A�Ȃ��Ȃ��y�����_�������ł������B���O�ɒʒB���Ă����w���̑Ή��͗ǂ����������O�ɒʒB�����œ_�������������ꍇ�̑Ή��͔@�����B �@�g�ˉw����͂P�O�����߂ɐV�����J�ʂ������k�䂽�����ɏ�Ԃ��������D������G���x�[�^�[�����₩�ȃX���[�v������B�G���x�[�^�[�͂V�l���łP�䂵�����Ȃ��B�z�[���ɏオ��d�Ԃ������Ă������z�[���Ɠd�Ԃ̒i���͂O�ł������B�ԓ��ɂ͐g��p�g�C�����ݒu����Ă������ɂ̓r�b�N�������B�S�������̗l�ȑΉ��ɂȂ�Έ��S���ď�Ԃł���Ǝv�����������w�ɒ������B�����w�ɒ�������d�Ԃƃz�[���̒i���P�T�����ȏ゠��G���x�[�^�[�͖����}�ȊK�i�i�Q�O�i�ȏ゠�����j���w���S�����K�i������č~�肽�B����Ɠ_���������I������ƁA�z�b�Ƃ��Ē}�������ԃC�X��]�������B �@�{�����e�B�A�̂t����A�r�N��������{���ɂ����ꂳ�܂ł����B�u�܂����������@���������X�������肢���܂��v�Ɛ����������U�����B �@�_���w�Ɋւ��Ă̏��X�̊��z�y�шӌ� �y�����w�z �E���D���ɂāu���ʼnw�܂ŏ�Ԃ���v�ƍ�����Ə����̌W�����u�W�������܂����炿����Ƒ҂��Ƃ��ĉ������v�ƌ���ꂽ���u�������҂��������v�̕����ǂ��̂ł́H �E�n���ʘH���z�[���ɏオ��G���x�[�^�[�͕K���W���ƈꏏ�ɏ�Ԃ��Ăق����Ƃ̎��B �E�n���ʘH�͉����ďL���B �E�ʘH�̓r���ŐE���炵���l���u���炵�܂��v�ƌ����đ̂����ɂ��ʍs�����B �E�����w�T�l�̉w���̉����B �E�E�����u���ł̑��ɂ͂ǂ���ɍs����܂����H�v �@�����u���ł̋A��ɋg�˂ō~��܂��B���Ԃ͖���ł��v �@�E���u�����w���g�˂ɘA�����Ă����܂��v �@�����u���ʼnw�ŏ�鎞�ɋg�˂ō~���|��\���グ�܂��v �E�@��Ԏ��ꌾ�悹�܂��Ƃ̐����|���ď�Ԃ�����ׂ��ł���B �y���ʼnw�z �E��Q�҃g�C���̃h�A���d�� �E�֍��̃T�C�Y�������ĂȂ��̂ŃO���O�����Ă���B �E�g�C�������̕\�����������̂ŕ�����ɂ��� �i�w���ӂ̃r���j���ʼnw�ׂ̃t���X�^���œX�ɏ�Q�җp���ԏꂪ�P�䕪�L��B�X���}�ŎԃC�X�̏�~�����ɂ����B �i�w���ӂ̃r���j�Q�e�g�C���͗m���L��E���T�W�D�T�����Ŏg�p�s�� �@���Ǔ_�Ƃ��ăh�A���O�J���ɂP�O�����L���Ă��炦��Ύg�p�B�肷��L�� �@�g�C���̓����͒i���U�����L��A�ԃC�X�͍���A����҂̕����]�ԋ���L�� �E�z�[���X���L��u���[�L���K�v �E��Ԋ�]���Ԃ��w���ɍ�����Ɛl��s���ׁ̈A���Ԃ̎w������ꂽ�B �E�z�[���̃g�C���͘a���̂݁B �E�z�[���̑ҍ��������i���P�T���� �y�g�ˉw�z �E���Ԃ���Ƃ���E�����Q���������Ȃ������B �E��Q�җp�g�C���͌����������Ă����B �E�����Ŏg�p�������ƌ����ƊJ���܂łP�����X���������B�g�C���b�g�y�[�p�[�͖��������B �E�{���̗��R���\�莆����Ă����B�i�ʐ^���B���Ă���j �E�������{���͉��D����z�[���܂ł̊ԂɃG���x�[�^�[�͖��� �E�_���^���\�����邪�����ē��̃G���h���X�e�[�v�łł��ē����������킩��₷���̂ł́H �E�g�C���̕\���ɂ͍H�v���~�����B�����ɕ\���̂ݗႦ�ΊG�Ŏ����ė~�����B �E�j���g�C���̓����ɋ�ʂ̂����Ă��L��Ɨǂ��B �E�������D���i�I���j �E�g�p���ԂV�F�O�T�i�H�j�`�Q�P�F�O�T�� �E�z�[���ɏオ��G���x�[�^�[�i�V�l���j�ԃC�X�P�䂵�����Ȃ��B �E�P�O���ɎI���ɐV�����J�ʁA�V�ԗ��ʼn^�s����Ă��� �E�ԓ��ɎԃC�X�p�g�C�����ݒu����Ă��ĎԃC�X�P��M���M�����ɓ����B �E�z�[���Ɠd�Ԃ̒i���Ȃ� �E�Ζ��̐���A�x���͂Q�l�̐E���������Ȃ��Ƃ������ƂŎԃC�X�̉�Ɋւ��Ă͏��X�s�� �y�_�����Ă݂āz �@����͑O�����ĒʒB�����Ă������ׁA�w���̑Ή����ǂ������B��~�q�T�O�O�O�l�ȏ�̉w�̃`�F�b�N�ł��������o���A�t���[�Ɋւ��Ă͂��܂����Ƃ��������������B �@��B�̕\���ւ̔����w�ł����z�[���ɏオ��̂ɒn���ʘH���G���x�[�^�[�Ńz�[���ɏオ��Ƃ������ł���B���D���t�߂ɃG���x�[�^�[�̐ݒu���펯�ł͂Ȃ����낤���B  |

|

�@�����@�Q�O�O�P�N�P�O���V���i���j �@�ꏊ�@�����s�@���S�V�_�w�` �@��Á@�S���Ґ������ҘA����@��B�u���b�N�A�����c�� |

|

�y�R�ǁz���S�d�ԁ@�@�V�_�w�o���`����s�`�勴�`�V�_ �@�@�@�@���S�o�X�@�@�V�_�o�X�Z���^�[�S�a����`�i�q�����w �y�Q���ҁz�ԃC�X�g�p�҂R���E�{�����e�B�A�R���@�@�v�U�� ���v��ł͑勴�w���o�X�ɏ��\��ł������A���S���i�勴�ɂ͕����o�X�͏��Ă��Ȃ��̂œV�_����Ԃ��ė~�����j�Ƃ̘A��������A�V�_�`�i�q�����w�ɕύX�B�d�ԂŁA�V�_�`����s�`�勴�`�V�_�Ə�Ԍ�A�V�_�w���ԁA�o�X�ɏ��ׂ���ۑO�܂ňړ��A�����w�s�������o�X�i�P�O�O�~�o�X�j��ԁB �y���_�z �@��ۑO�o�X�����Ԃ̐܂�A�o�X��̃|�[�����ז��ŃX���[�v���g���Ȃ����߁A�^�]�肳��ƃ{�����e�B�A����ŕ����ď�ԁA�ԃC�X�g�p�҂R�l���͎̂��Ԃ�������댯�Ǝv���A�Q�g�i����Q���E�{�����e�B�A�Q���j�͒n���S�ɕύX����B �@�ԃC�X���Œ肵�Ă��Ȃ��̂ŁA�o�X�̔��i�E��Ԃ̐U���ɂ��Ȃ�̘r�̗͂��K�v�ŁA�}��ԓ��̏Ռ��ɖ�肠��B �@�����w�O���Ԃ̂����A���Ԉʒu������Ă������ߍēx�o�X�����ʒu�����X���[�v���o���B����g���Ă��Ȃ��̂������e�i���X�������̂��X���[�v���o���̂Ɏ��Ԃ�������A�^�]�肳��̎肪�ق���Ɩ��ʼn����B���i�܂łT���Ԃقǂ��������̂ł͂Ȃ������̏�q�ɋC�̓łł����B �@�ǂ����đ勴�ɂ͕����o�X�͏��Ă��Ȃ��̂��E�E�V�_�ȂǍ��G����ꏊ�ŁA���b�V���̐܂�ȂǏ�Q�҂����f�o��Ńo�X�ɏ���̂��^��ł��B�@ |

|

�@�����@�Q�O�O�P�N�P�O���V���i���j �@�ꏊ�@�����s�@���S�V�_�w�` �@��Á@�S���Ґ������ҘA����@��B�u���b�N�A�����c�� |

|

�@�K���Ȃ��ƂɓV�C�ɂ��b�܂�A���X���͂����̂ł����P�O�N�Ԃ�ɓd�Ԃ��邢�͒n���S�ɏ��y��������ł����B �@�K���Ȃ��ƂɓV�C�ɂ��b�܂�A���X���͂����̂ł����P�O�N�Ԃ�ɓd�Ԃ��邢�͒n���S�ɏ��y��������ł����B�@�������̔ǂ́A���S�����V�_������s���勴�������V�_���n���S�V�_���i�q�����̃R�[�X�ŁA�ԃC�X�g�p�҂R���A�{�����e�B�A�R���̍��v�U���ł̍s���ł����B �y���S�����V�_�w�z �@���D���͂Q�K�̂��߃G���x�[�^�[�łQ�K�ցi���G���x�[�^�[���L���A�ԃC�X�g�p�҂R���E�{�����e�B�A�R�����ꏏ�ɏ�ꂽ�j�A���A�G���x�[�^�[�͂��̍L���V�_�w�ɂ킸���P�J�� �A�����ĎԃC�X�p�g�C����T���B��c���f�p�[�g���ɂP�J���A�����ĉ��D�����z�[���֓������Ƃ���ɂP�J���i���g�C���̒��Ƀg�C���b�g�y�[�p�[�������Ă��Ȃ��B�����Ƃ���ɂ��Ƃ������������l���������߃g�C���b�g�y�[�p�[�͔����Ă��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����B���ԃC�X�g�p�҂R���ł��̃g�C���𗘗p�����̂ł����A�����R�����P�J���̃g�C�����g�p�������ߖ�R�O���قǎ��Ԃ�������A���߂Ēj�����ꂼ��P�J������Ƃ��Â��������B�j �B�����@�@�ԃC�X�̍����ł����Ƃ����p�ł����ɖ��͂Ȃ��B���O�ɐ��S�֘A�����Ă������߁A�S���̉w�����҂��Ă��ēV�_�w�A���Ă���܂œ��s���ꂽ�B �y���S����s�w�z �@���D�����Q�K�@�G���x�[�^�[�����������グ�邵�����D���֍s�����@���� �A�ԃC�X�p�g�C�����Q�K�ɂ���i�A���A�ԃC�X�̕\���͑S���Ȃ��j�B��X�͂ǂ̂悤�ɂ��ĂQ�K�̃g�C���𗘗p����悢�̂��낤���H �B�^�[�~�i�����������Q�K�̉w������ւ̘A�����@�͑S���Ȃ��B�d�Ԃɏ�肽���|�ǂ�����ĉw������֘A��������悢���������̉w������֕������Ƃ���A�߂��̂��q����ւQ�K�̉w���܂ŘA���̈˗������ė~�����Ƃ̂��ƁB�т����肵�܂����B �C��̓I�ȓ���s�w�ł̏�~���@�@�����A�w������R�����҂����z�[���ɉ��ԁA���̓d�Ԃ���������̂����̂܂܃z�[���őҋ@�A���̓d�Ԃ̓��������̓d�Ԃ����n���ɗ��p���A�i�s�����Ɍ������č��[�̃z�[���ւƈړ��i���������d�Ԃ̒���ʂ��Ē[�̃z�[���ւƈڂ�B�����[�̃z�[���֓���d�Ԃ���������܂ʼn�X�͒����z�[���őҋ@����K�v����j���ɁA���̃z�[���̐�[�ɊȈՓS�҂݂̃X���[�v�i�ʐ^�Q�Ɓj��ݒu���ăz�[���O�ւƍ~�낷�B��Ԃ������悤�ɓ��̒������ԃz�[���֊ȈՃX���[�v�ɂĂ̂ڂ��Ԃ���B �@���}���~�܂鐼�S�̃��C���w�Ƃ��Ă͖�肪��������w�ł����B�w������̘b�ł́A�Q�`�R�N�̊Ԃɂ͑�����̌v�悠��Ƃ̂��Ƃł����B �y�勴�w�z �@�勴�w����{�I�ɂ͓���s�w�ƕς�炸�A�Q�K�̉��D���ւ͕����グ�邵�����@�̂Ȃ���X�ԃC�X�l�Ԃɂ͌������w�ł����B����s�ƈႢ�ߑ�I�ȑ����̉w�ł����A�ԃC�X�̉w�Ƃ��Ă͋��ԈˑR�Ƃ����w�Ƃ��������܂���B�����A����s�w�ƈႤ�P�_�́A�P�K�ɉw���֘A���ł���C���^�[�z�[�����L�������Ƃ��炢�ł��傤���B |

|

�@�����@�Q�O�O�P�N�P�O���V���i���j �@��Á@�S���Ґ������ҘA����@��B�u���b�N�A�����c�� |

|

�E�����@�������̉w�ł������Ďg����i���ɏ㎈��Q������ҁj �E�����@�������̉w�ł������Ďg����i���ɏ㎈��Q������ҁj�E�ԃC�X�g�p�җp�g�C���͗L�邪����������������蒆�ɓ���Ă������Ďg���Ȃ������� �E���D���̕������� �E�����ē��������i�L���Ă��������Ȃ��j �E�ē��f������� �E���~�@�͈��萫�������s����ŐU������ו|�� �E�E���̑Ή��́A �@���S�E�ǂ������i�E���ւ̎��O�A���͂��Ă��Ȃ��j �@�i�q�E�ǂ������i���O�ɘA�����Ă��������Ή����ǂ��悤���j �E�u��ʃo���A�t���[�@�v�͏o�������S�̓I�ɂ܂��܂���������ĂȂ����������ԃC�X���p�҂����ł͂Ȃ��S��Q�Ҏg����Ǝv�� �E����̓���s���͍s���ėǂ������Ǝv�����A�������N�x���s�����͊e�x���n��̉w��_������������葽���̉w��_���ł��邵�����Əڍׂȓ_�����s����̂ł������Ă��炢�����A�܂��A���̕�������̎Q���҂�������Ǝv�� �E�����w�Ō[���������s����Ǝv�������A��⎖���ǒ��A�e�ʂ̑�\�҂̊ȒP�ȕŏI������̂Ŕ����w�ɏW�������Ӗ����킩��Ȃ��B |

|

�@�����@�Q�O�O�P�N�P�O���V���i���j �@�ꏊ�@�c��s�@�i�q�c��㓡���w�` �@��Á@�S���Ґ������ҘA����@��B�u���b�N�A�����c�� |

|

�@�������x���E�}�L�P�ǂ́A�}�L�̎�v�w�ł���i�q�c��㓡���w�A�i�q�V�ђˉw�A�i�q�j��w�̂R�w��_�����܂����B �@�P�O���V���i���j�����A�i�q�c��㓡���w�ɁA�ԃC�X�g�p�҂Q���ƃ{�����e�B�A�i�����R���E�j���R���j�U�����X���R�O���W�����܂����B���ȏЉ�A�������S�����܂��_�������J�n�ł��B �@�i�q�c��㓡���w�ł́A�w�����ɃX���[�v������ĉ��D����V�ђˉw�s���̏���܂Ńt���b�g�ł��B��ԓ����ɒi�������邾���łi�q�㓡���`�i�q�V�ђˉw�Ԃ͏����̉�ŗ��p�ł������ł��B�B�A�r���w�ւ̉��Ԃ͖��l�w�����艺���ׂ��K�v�̂悤�ł��B�܂��A�w���ɐV�ђˉw�܂łƍ����Ă��A���D�������܂Ńt���b�g������ł��傤���H��҂���R��������ł��傤���H��Ԃւ̏�~��⏕����Ƃ����̉w�ɘA���Ȃǂ͎c�O�Ȃ��炠��܂���ł����B  �@���̂i�q�V�ђˉw�́A�ŋ߉w�ɂ�V�z�ړ]��������ŁA���H���������ɃG���x�[�^�[����������˒ʘH������A���̍��˒ʘH������D��ʂ��艺����̃z�[���ւ��G���x�[�^�[������Ă���A�o���A�t���[�w�ɕϐg���Ă��܂����B�����@�̃{�^�����Ⴂ�Ƃ���Ɉʒu���Ă���ȂǍ���҂��Q�҂ɔz�����Ȃ���Ă��܂��B���N���������w�Ɠd����҂��Ă����Ɠd�Ԃɗh���Ȃ���f���Ɋ�т܂����B��ԏ�~�̕⏕������C�y�ɗ��p�ł������ł��B �@���̂i�q�V�ђˉw�́A�ŋ߉w�ɂ�V�z�ړ]��������ŁA���H���������ɃG���x�[�^�[����������˒ʘH������A���̍��˒ʘH������D��ʂ��艺����̃z�[���ւ��G���x�[�^�[������Ă���A�o���A�t���[�w�ɕϐg���Ă��܂����B�����@�̃{�^�����Ⴂ�Ƃ���Ɉʒu���Ă���ȂǍ���҂��Q�҂ɔz�����Ȃ���Ă��܂��B���N���������w�Ɠd����҂��Ă����Ɠd�Ԃɗh���Ȃ���f���Ɋ�т܂����B��ԏ�~�̕⏕������C�y�ɗ��p�ł������ł��B �@���̂i�q�j��w�́A���k�䂽�����̓d���ɂƂ��Ȃ����z����܂������A�G���x�[�^�[�͐ݒu����Ă��܂���B���̂��߂ɐ��H���z���ăz�[���ɍs���Ƃ��͊댯�ȉӏ�������܂����B����͉��D��ʂ艺��̃z�[���֍s���Ƃ��ɂ́A���D���̊ɂ₩�ȃX���[�v���~��A���H�̏��n��A����z�[�������ɂ���z�[�����ɐꍞ��ł���X���[�v�����z�[���ɂ��܂��B�������X���[�v�̊p�x���S�T�x�������l�̉�҂ł͂ƂĂ���艺��ł��������Ȃ��قǂ̋}�p�x�ł��B���̃z�[���̒[�Ɋɂ₩�ȃX���[�v��ݒu���ēn���悤�ɂ��Ȃ��ƌ���̋}�p�x�X���[�v�ł͂��������̊댯�����͂��ł��܂��B�������Ȃ��獂�ˋ��𐔐l�ŕ����グ���Ĉړ�������A�X���[�v���g�����H�̏��n��������_�I�E���̓I�ɂ͊y�Ȃ̂������ȋC�����ł��B �@���̂i�q�j��w�́A���k�䂽�����̓d���ɂƂ��Ȃ����z����܂������A�G���x�[�^�[�͐ݒu����Ă��܂���B���̂��߂ɐ��H���z���ăz�[���ɍs���Ƃ��͊댯�ȉӏ�������܂����B����͉��D��ʂ艺��̃z�[���֍s���Ƃ��ɂ́A���D���̊ɂ₩�ȃX���[�v���~��A���H�̏��n��A����z�[�������ɂ���z�[�����ɐꍞ��ł���X���[�v�����z�[���ɂ��܂��B�������X���[�v�̊p�x���S�T�x�������l�̉�҂ł͂ƂĂ���艺��ł��������Ȃ��قǂ̋}�p�x�ł��B���̃z�[���̒[�Ɋɂ₩�ȃX���[�v��ݒu���ēn���悤�ɂ��Ȃ��ƌ���̋}�p�x�X���[�v�ł͂��������̊댯�����͂��ł��܂��B�������Ȃ��獂�ˋ��𐔐l�ŕ����グ���Ĉړ�������A�X���[�v���g�����H�̏��n��������_�I�E���̓I�ɂ͊y�Ȃ̂������ȋC�����ł��B�@���p�����i�q�R�w�ł́A��Ԃւ̏�~�̂����Ɉ�x���g�уX���[�v�i�d�Ԃƃz�[���̒i���E���Ԃ����߂�X���[�v�j�ɂ��w���̕⏕�͂���܂���ł����B�A���~���̌g�уX���[�v���Ɣ�r�I�Ɍy�������^�т��e�Ղŗ�Ԃւ̏�~�������S�ɍs���܂��B����ɑ��d�ʂP�T�O��������d���ԃC�X�̏�~�������S�E�e�ՂɂȂ�Ǝv���܂��B���}�ɉ�������ۑ�Ƃ��āA���i�ɑ��Č��ʑ�̌g�уX���[�v����v�ȉw����ݒu���Ă��������������̂ł��B �@����̊�����ʂ��Ċ��������Ƃ́A�}�L�n��̂i�q�w�Ńo���A�t���[�ȉw�͐V�ђˉw�݂̂ŁA���̑����̉w�A���l�w�Ȃǂ́A�C�y�ɗ��p�ł�����������܂���B���፷�T���[�g���ȏ�A�P���̏�~�q�T�O�O�O�l�ȏ�̌�ʃo���A�t���[�@�Ώۉw�́A�o���邾�������o���A�t���[���̕K�v���������܂��B�܂��A���̂Q�T�ԑO�Ɋ֓��̎�v�s�s�ɍs���i�q��n���S�𗘗p���������A�w���ɖړI�n��������Ǝ��R�̂̐ڋq�ԓx�Ōg�уX���[�v��Ў�ɕ����A�g�уX���[�v�ɂď�~��⏕���A�����w�ւ̘A�������R�s���ׂ��T�[�r�X�Ƃ��čs���Ă��������܂����B���̐ڋq�ԓx�ɂƂĂ����S���ĖړI�n�ɒ��������Ƃ��v���o���܂����B��͂�n�[�h�ʂ݂̂Ȃ炸��Q�҂����p���邳���̉w���̐ڋq�p���͂����Ƒ���Ƃ������܂����B �@�Ō�ɁA�ꏏ�ɍs�����Ƃ��ɂ��Ă������������吶���܂߂��{�����e�B�A�̕��A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B |

|

�@�����@�Q�O�O�P�N�P�O���V���i���j �@�ꏊ�@�����s�@�i�q�����w�` �@��Á@�S���Ґ������ҘA����@��B�u���b�N�A�����c�� |

|

�@���Ɏv�������Ƃ́A�G���x�[�^�[�̂Ȃ��w�ł͕s�ւ��Ƃ������Ƃł��B�����K�i���ԃC�X�g�p�҂������グ�Ĉړ�����̂́A�����グ���鑤�ɂȂ��Ă��ƂĂ��|�����Ƃ��Ǝv���܂��B�����w�ł͂��ꂾ�����p�҂̑����w������A�G���x�[�^�[��G�X�J���[�^�[�Ȃǂ̐����͂�����Ƃ��Ă��邾�낤�Ɗ��҂��Ă����̂ɁA�d�Ԃƃz�[���̒i�������邵�A�G�X�J���͂��邯��ǂ��A������o���܂łɎ��Ԃ����������������A���ǃG�X�J���͗��p�����ɁA�w���̕��X�������ĊK�i���~��邱�ƂɂȂ����̂ɂ͋�������܂����B��ԁA���p���₷���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����̂́A���Ҍ��w�ł����B�G���x�[�^�[�A�g�C���ȂǁA�ԃC�X�𗘗p����l�����ł͂Ȃ��A����҂�A���ɂ��N�ɂƂ��Ă��g���₷���Ǝv���܂��B |

|

�@�����@�Q�O�O�P�N�P�O���V���i���j �@�ꏊ�@�c��s�@�i�q�c��㓡���w�` �@��Á@�S���Ґ������ҘA����@��B�u���b�N�A�����c�� |

|

�@���͍���̏�Q�����l�X�ƈꏏ�ɁA���ۂɉw�E�d�ԓ��̗��p��ʂ��āA�o���A�t���[�̎��Ԃ����邱�ƂɎQ�������Ă��������A���܂łɂȂ����_�ʼnw�ɂ��čl���邱�Ƃ��ł��܂����B �@�܂��A���������̉w�ɃX���[�v�ƌĂׂ����Ȃ��̂͑��݂��Ă��܂����B���i�͋C�ɂ����ɂ����̂ŋC�Â��܂���ł������A��r�I���p����w�ɂ����������̃z�[���ɍs����悤�ɁA���͑����Ă��܂����B�ȑO�̎��Ȃ炻�̓_�����Ɋ��S���Ă��܂������ȂƂ���ł����A�g���Ȃ���ΈӖ����Ȃ����Ƃ��w��ł����̂Ŏ��B�Ȃ�ɁA�X���[�v�����邩�ǂ����A�܂��X���[�v���������͗��p���₷���p�x�̂��̂Ȃ̂��܂ōl���Ċώ@���܂����B�����ŋC�Â����̂́A�ǂ̉w�ɂ��X���[�v�̂悤�Ȃ��̂͊m���ɑ��݂��Ă��Ȃ�������܂���ł����B�������A���܂�ɋ}�Ȋp�x�̂��̂������A���ۂɗ��p����ɂ͊댯���Ǝv������̂��قƂ�ǂł����B���Ԃɂ���Ēʂ�Ȃ��悤�ɂ��Ă���Ƃ��������A���ڏ�̂��̂ł����Ȃ��悤�ɋ��������܂����B�X���[�v�����ł͂Ȃ��A�_���u���b�N�Ƃ��������̂ɂ����Ă����̂悤�Ȋ����ł����B �@�܂��w���̕��X�̑Ή��ɂ́A�w�ɂ���đΉ��ւ̍��������܂����B��{�I�ɂǂ̉w�ł��A�w���̕��X���Ή����Ă����������̂ł����A���ɗ��p�����ւ̒����̂悤�Ȃ��Ƃ���������A�K�i�ł̏�艺��ɂ����Ė��Ɋ���Ă��镪�A�ԃC�X�̗��p�҂ւ̔z��������Ȃ��p�Ɋ������܂����B���i���p�҂������悤�ȋK�͂̑傫�ȉw�ɂȂ�قǁA�w������Ή��ɂ��Ă�������Ƃ������Ƃ�����A���S�������邱�Ƃ��������̂ł����A�Ή��̂��тɂ����炪������������Ƃ͂����Ă��A�w������u�����p���肪�Ƃ��������܂����v�Ƃ������t���Ȃ������Ǝv���܂��B�X���[�v�̗��p�̍ۂ�A�d�Ԃł̏��~��̍ۂɉw���̕��X�̗͂���Ă͂��܂����A���̍ۂɉw���̕������痘�p�̂�������R�Ɍ�����悤�ȎЉ�ɂȂ�A�����Ə�Q�����l�X�����ł͂Ȃ����B���g���A���p���₷���w�A�Љ�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B �@��Q�҂̗��p�^���̊������x�Ȃǒm���Ă������ł��Ȃ���A���̉��҂܂Ŋ������g���邱�ƁA���ۂɂǂ̂悤�ɗ��p����̂��Ƃ������ƁA�ԗ��̒��ł̎ԃC�X�̃X�y�[�X�̕K�v����A���~��̕s�ւȂǂ����ۂɑ̌����邱�Ƃō����ϕ��ɂȂ�܂����B�킩��������ł��āA�܂��܂��l���̑���Ȃ����ƂɋC�Â�����A���ڏゾ���łȂ��{���Ɏg����A���p���₷���o���A�t���[�̎������҂��]�܂�܂��B�[�������̌��������Ă��������Ă��肪�Ƃ��������܂��B �i�L�u�킾���vNo.109���j |

![]() �@�����̏Љ��@

�@�����̏Љ��@![]() �@�[���E�E����N�@

�@�[���E�E����N�@![]() �@�J�Ёi�J���ЊQ�j�W

�@�J�Ёi�J���ЊQ�j�W

![]() �@�o�O�����u���@

�@�o�O�����u���@![]() �@�Ԃ����_���X�@

�@�Ԃ����_���X�@![]() �@�o���A�t���[�ނ�N���u

�@�o���A�t���[�ނ�N���u

![]() �@���N���G�[�V�����@

�@���N���G�[�V�����@![]() �@�L�u�킾���v

�@�L�u�킾���v